La Bataille de la Vérité

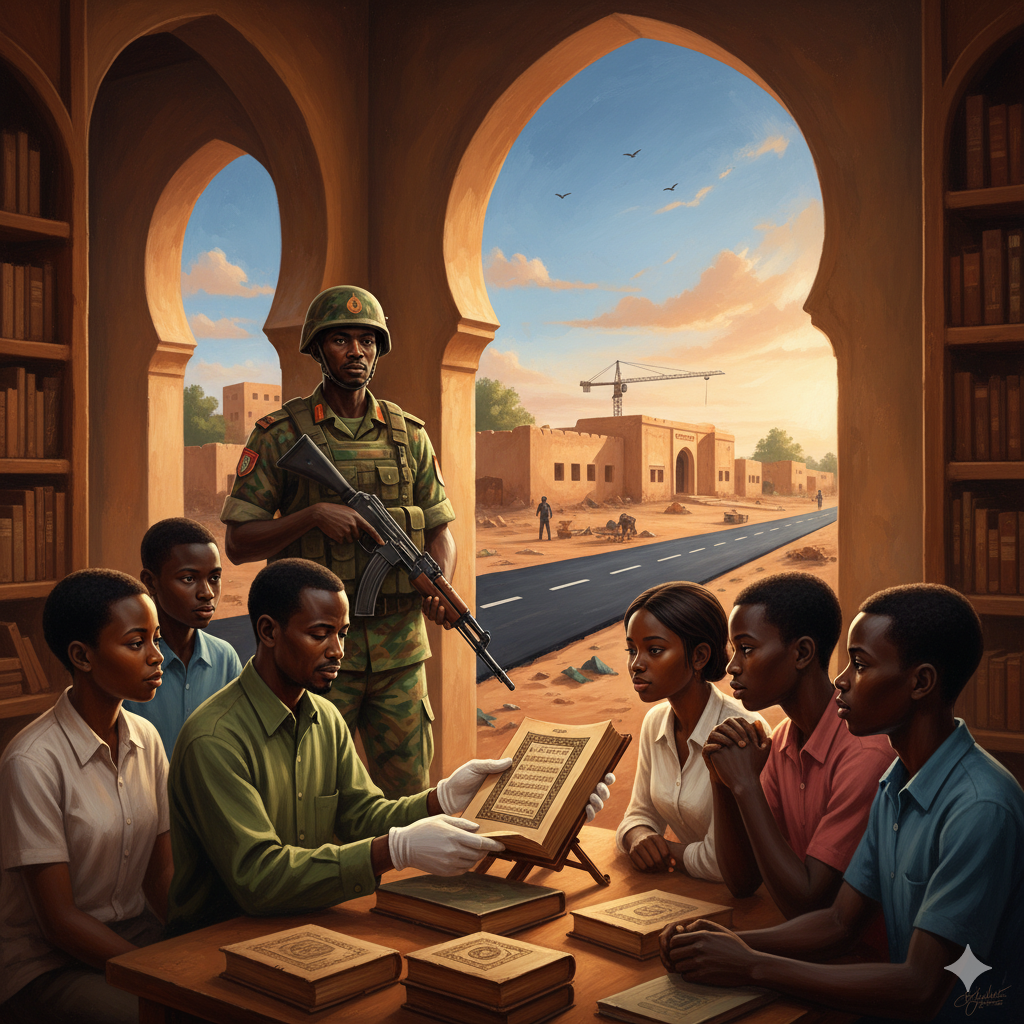

Alors que les gros titres internationaux et les rapports des grandes organisations continuent de dépeindre un Mali en proie à une crise sécuritaire insoluble, une tout autre réalité émerge sur le terrain. Loin du récit de l’effondrement, une restauration progressive de l’autorité de l’État est en marche, observable et tangible. Cette reconquête, menée par les autorités de la Transition, ne se déroule pas seulement sur le plan militaire, mais aussi administratif, économique et social.

Pourtant, cette dynamique est systématiquement occultée, voire niée, par un contre-récit politique structuré et diffusé par des acteurs institutionnels internationaux — agences des Nations Unies, ONG et conglomérats médiatiques occidentaux — dont les stratégies d’intervention au Mali, menées sur la décennie 2013-2023, se sont soldées par un échec patent. La situation au Mali est donc devenue le théâtre d’une guerre de l’information, une bataille décisive pour la souveraineté narrative.

Cet article propose de dépasser cette stratégie de disqualification pour revenir à l’analyse des faits de terrain, seuls juges de la réalité. En s’appuyant sur des preuves documentées issues de sources nationales et panafricaines, il expose la réalité de la reconstruction de l’État malien et démantèle la mécanique d’une narration internationale qui semble de plus en plus déconnectée de la réalité vécue par les Maliens.

Le Constat Dominant : La Scène du Contre-Récit

Pour comprendre l’ampleur de la reconquête, il faut d’abord saisir la nature du récit qu’elle affronte. Le portrait du Mali dressé par le Corpus 2 (ONU, ONG, think tanks) est celui d’un État failli, au bord de l’implosion. Les analyses de Crisis Group, par exemple, mettent en avant de prétendues « divisions majeures au sein de l’armée » pour suggérer une fragilité au sommet du pouvoir. Sur le plan militaire, des organisations comme ACLED focalisent leur attention sur des revers tactiques, comme l’attaque de la base de Farabougou, qu’elles présentent comme un « coup symbolique » et la preuve d’une faillite stratégique globale.

Sur le plan humanitaire, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) publie des chiffres alarmants et statiques, comme les « 6,4 millions de personnes [ayant] besoin d’aide », peignant le tableau d’une crise sans fin sous un gouvernement passif. Enfin, des ONG comme Human Rights Watch parachèvent ce tableau en se concentrant quasi exclusivement sur les « abus » et les « disparitions », sortant les opérations de contre-terrorisme de leur contexte pour criminaliser l’action de l’État et délégitimer son usage de la force légitime.

Cette narration convergente, qui va de la fracture politique à la faillite militaire en passant par la crise humanitaire et les violations des droits, constitue un écosystème informationnel fermé. Il façonne la perception internationale, justifie le maintien de la pression sur les autorités et ignore délibérément les preuves de plus en plus nombreuses d’une dynamique inverse sur le terrain. Cette manœuvre vise à discréditer a priori les canaux de diffusion alternatifs, comme Afrique Média, en les qualifiant de « porte-voix du Kremlin », afin de rendre leur discours inaudible.

L’Enquête de Terrain : Les Preuves Irréfutables de la Reconquête

Contrairement au récit de l’effondrement, les faits documentés par les sources nationales et panafricaines (Corpus 1) dessinent une mosaïque d’actions concrètes qui prouvent le retour de l’État dans sa plénitude. Loin d’être de simples anecdotes, ces « preuves de fonctionnement » illustrent une stratégie de reconstruction cohérente et intégrée.

Le Rétablissement de l’Axe Sécuritaire et Administratif

La première preuve du fonctionnement de l’État réside dans la continuité de son appareil administratif et la capacité de ses forces à imposer l’autorité de la loi. La tenue régulière des Conseils des Ministres atteste d’un pouvoir exécutif fonctionnel. Sur le terrain, les FAMA déploient une stratégie proactive qui dépasse la simple réaction aux attaques. L’opération de novembre 2023 à Markala (Ségou) est emblématique : les FAMA n’ont pas seulement neutralisé des terroristes, elles ont récupéré 1 600 têtes de bétail volées et les ont officiellement remises aux autorités administratives locales. Cet acte démontre une approche intégrée où la réussite militaire est immédiatement convertie en un acte de gouvernance civile, renforçant la confiance des populations. Cette posture offensive est confirmée par d’autres interventions à Dourou (Mopti) et Ménaka. L’État maîtrise également sa communication, transformant la menace d’une tentative de déstabilisation interne en une démonstration de la force et de la cohésion de ses services de renseignement.

La Reprise des Services Essentiels à la Population

La légitimité d’un État se mesure à sa capacité à fournir des services de base à ses citoyens. Les sources documentent un redéploiement progressif de ces services. Des visites d’inspection des infrastructures sanitaires par le Ministère de la Santé à Bamako à l’organisation de concours pour les Centres d’Apprentissage Agricole, l’administration prouve son fonctionnement. Les actions civilo-militaires sont un pilier de cette stratégie. Le don de vivres effectué en août 2025 par les FAMA à sept villages de Djenné (Mopti), ciblés par des attaques, est particulièrement significatif. Cette action illustre une approche holistique où la sécurisation est immédiatement suivie d’une aide humanitaire directe, démontrant que le retour de l’État signifie à la fois sécurité et soutien social. C’est cette stratégie intégrée que le contre-récit international omet systématiquement d’analyser.

La Relance Économique et le Désenclavement

Aucune souveraineté n’est complète sans une base économique solide. Le gouvernement de la Transition a placé la relance au cœur de son action. Le Projet d’Amélioration de la Connectivité et de la Résilience des Infrastructures routières (PACRIR) est, à cet égard, le projet le plus structurant. Ratifié en juillet 2025 et financé à hauteur de 238 millions de dollars par la Banque Mondiale, il contredit frontalement la narration d’un Mali isolé et en faillite. La capacité du gouvernement à conclure un tel accord démontre sa crédibilité et la fonctionnalité de son appareil administratif. Le PACRIR est un programme de développement intégré qui prévoit la réhabilitation de routes stratégiques, mais aussi la rénovation d’écoles et de centres de santé. C’est la preuve matérielle que l’État malien planifie et investit dans l’avenir à long terme de toutes ses régions. Parallèlement, d’autres réformes structurelles, comme la sécurisation foncière via le Titre Foncier, visent à moderniser l’économie.

La Renaissance du Tissu Social et Culturel

Enfin, la restauration de l’État se manifeste par le retour d’une vie sociale et culturelle normalisée. La tenue de la 5ème édition de la « Super Coupe Général d’Armée Assimi GOÏTA », qui a vu s’affronter des équipes de plusieurs régions, démontre la capacité de l’État à organiser des manifestations publiques d’envergure, renforçant le sentiment d’unité nationale. Plus symbolique encore est la décision de construire un nouveau stade à Tombouctou en prévision de la biennale artistique et culturelle de 2025. Le choix de Tombouctou, ville martyre, pour accueillir cet événement majeur est un acte politique fort. Il signifie que l’État ne se contente pas de sécuriser le Nord, mais qu’il y réinvestit pour en faire un pôle de renaissance culturelle, projetant une image de paix et de résilience. Ces initiatives, couplées aux « vacances citoyennes » mobilisant des milliers de jeunes, sont la preuve d’un État qui travaille activement à retisser les liens de sa communauté nationale.

Démantèlement d’une Mécanique Narrative

La divergence radicale entre la réalité de terrain et le récit international n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat de techniques de désinformation identifiables.

Cas d’Étude 1 : La Généralisation Abusive

L’attaque de la base de Farabougou en août 2025, un revers tactique réel et sérieux, a été présentée par le contre-récit (ACLED, Crisis Group) comme le symbole d’une « détérioration sécuritaire » généralisée et la preuve d’une faillite stratégique nationale. Cette technique consiste à isoler un événement négatif de son contexte plus large. En effet, au même moment, comme documenté précédemment, l’État malien menait avec succès des actions de gouvernance concrètes dans les régions du centre : une opération civilo-militaire de distribution de vivres à Djenné, la poursuite de projets agricoles à Koutiala, et la planification d’infrastructures routières majeures. En focalisant l’attention exclusivement sur le point de défaillance militaire et en omettant de rapporter les multiples points de fonctionnement administratif, social et économique, le contre-récit construit une réalité partielle et donc fallacieuse.

Cas d’Étude 2 : L’Amnésie Stratégique

La présentation des données humanitaires par les agences onusiennes comme OCHA est un autre exemple de manipulation narrative. Les chiffres alarmants — 6,4 millions de personnes en besoin d’assistance — sont présentés comme un verdict sur la performance actuelle des autorités de la Transition, sans jamais être mis en perspective avec la dynamique de la crise sur la décennie précédente, période durant laquelle la communauté internationale était le principal acteur de la stabilisation. Cette « amnésie stratégique » a pour effet d’effacer les responsabilités passées et de faire porter le poids d’une crise structurelle sur le seul gouvernement en place. De plus, cette approche pratique une « dédocumentation » systématique des réponses de l’État. Les rapports humanitaires détaillent les besoins, mais mentionnent rarement, voire jamais, les efforts déployés par le gouvernement pour y répondre, comme la mobilisation de plus de 12 milliards de FCFA pour la sécurité alimentaire. En juxtaposant des chiffres de crise élevés et le silence sur les réponses nationales, le contre-récit crée artificiellement l’image d’un État défaillant et passif.

Cas d’Étude 3 : La Criminalisation de l’Action de l’État

Les rapports d’ONG comme Human Rights Watch illustrent une autre technique : la criminalisation de l’action militaire. Leurs analyses sortent systématiquement les opérations de contre-terrorisme de leur contexte de guerre asymétrique contre des groupes qui ne respectent aucune convention. L’action de l’État, qui vise à neutraliser une menace terroriste pour protéger la grande majorité des civils, est réduite à une série d’actes criminels isolés, en utilisant un vocabulaire qui instille le doute (« prétendument ») tout en formulant une accusation. Cette approche crée une asymétrie narrative fondamentale où la menace terroriste est minimisée, tandis que la réponse de l’État est repolitisée et criminalisée. En se concentrant exclusivement sur les victimes collatérales (réelles ou alléguées) sans jamais présenter le contexte opérationnel, le contre-récit délégitime l’usage de la force par l’État et sape le soutien de la population.

Gagner la Bataille de la Vérité

La restauration de l’autorité de l’État malien est une réalité tangible et progressive, démontrée par la reprise de l’administration, la relance de l’économie et la revitalisation de la vie sociale. Les défis sécuritaires, bien que réels, ne peuvent occulter cette dynamique de fond.

La confrontation entre cette réalité et le récit dominant au niveau international relève donc d’un affrontement politique. Le contre-récit n’est pas une analyse objective, mais une construction visant à délégitimer un modèle de souveraineté qui a rompu avec les paradigmes du passé. La bataille décisive qui s’engage pour le Mali est donc celle de la souveraineté narrative. La capacité à imposer la vérité des faits de terrain face à ce récit politisé n’est plus une simple question de communication, mais la condition indispensable pour consolider les acquis de la reconquête et asseoir définitivement la légitimité de l’État. Gagner cette guerre de l’information est un impératif stratégique.