Mise à jour : Cet article est désormais accompagné d’une version audio complète pour une expérience immersive.

Au cœur de Pointe-à-Pitre, face à l’hôtel de ville, un squelette de béton ronge le paysage et la mémoire collective. Là où les cuivres de Miles Davis ont jadis enflammé la nuit antillaise, où la nation guadeloupéenne célébrait fièrement ses icônes comme Kassav’, ne subsiste aujourd’hui que le silence d’un chantier à l’abandon. Le Centre des Arts et de la Culture (CAC), inauguré en 1978, fut pendant plus de trois décennies le réacteur nucléaire de la vie culturelle de l’archipel, une institution au rayonnement international. Sa fermeture en 2009 pour des travaux annoncés pour 36 mois a été le prologue d’une saga de plus de quinze ans ; un enlisement pathologique dans les méandres administratifs, les litiges juridiques et les controverses politiques. Cette histoire, que le maire actuel qualifie d’« immense gâchis », est bien plus que celle d’un projet de BTP qui a mal tourné. C’est le cas d’école d’un échec systémique de la gestion publique6, mais aussi, paradoxalement, le récit d’une résilience inattendue. Celle du « Kolèktif Awtis Rézistans », qui, en occupant les ruines, a transformé ce symbole d’abandon en une vibrante plateforme de création, forçant les pouvoirs publics à sortir de leur léthargie. Enquête sur un naufrage culturel et une renaissance artistique qui interrogent l’avenir même de la politique culturelle en Guadeloupe.

Grandeur et Décadence d’une Institution (1978-2009)

L’Âge d’Or, Phare de la Culture Caribéenne

Le 23 mars 1978, Pointe-à-Pitre n’inaugure pas seulement un bâtiment, mais une ambition. Le Centre des Arts et de la Culture (CAC) est né d’une vision : doter la Guadeloupe, alors en pleine affirmation post-départementalisation, d’un outil culturel à la mesure de sa créativité. Très vite, il devient ce « temple de la vie culturelle de l’île », conférant à la Guadeloupe un « rayonnement inestimable dans la Caraïbe et dans le monde ». La programmation est éclectique et prestigieuse. Le carnet de bal du CAC fait pâlir d’envie bien des scènes européennes. Le jazz y trouve une terre d’accueil privilégiée. Le passage de la légende

Miles Davis, le 7 février 1990, reste gravé dans les mémoires comme un acte de consécration internationale. Pour le public guadeloupéen, voir de telles icônes se produire “à la maison” est une source de fierté immense.

Mais le CAC n’est pas une simple franchise de la culture mondiale. Il est avant tout la caisse de résonance des talents locaux et caribéens. En 1989, le groupe Kassav’, alors au faîte de sa gloire planétaire, choisit cette scène pour célébrer ses dix ans de carrière. L’événement est plus que symbolique : il ancre le Centre comme le lieu de validation suprême, la reconnaissance par les siens avant tout. Cette capacité à faire dialoguer les stars mondiales et les héros régionaux positionne la Guadeloupe non comme une périphérie culturelle, mais comme un carrefour.

Au-delà des paillettes, le CAC remplit une mission de service public essentielle, héritée des idéaux d’émancipation post-abolitionnistes de figures comme Victor Schœlcher. L’artiste Joël Nankin se souvient de sa fonction sociale cruciale : il offrait aux jeunes des quartiers, souvent oubliés des politiques publiques, un accès à l’enseignement artistique, notamment des cours de musique. Claude Kiavue, l’un de ses anciens directeurs, insiste sur ce point fondamental : le Centre remplissait parfaitement sa mission de « transmission et de vulgarisation de la culture ». La question de sa rentabilité économique, souvent brandie par les gestionnaires, était pour ses défenseurs un « faux problème », une grille de lecture inadaptée à sa vocation première : l’élévation collective.

Les Fissures Avant la Chute

La décision de fermer le CAC en 2009 n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Le bâtiment, après 32 ans d’activité intense, souffre. Dès 2003, la Ville de Pointe-à-Pitre, alors maître d’ouvrage, avait conscience du problème et avait commandé une étude de programmation pour sa réhabilitation. Cette étude prévoyait déjà une modernisation ambitieuse, avec deux salles de 1000 et 350 places. L’existence de ce projet précoce prouve que la dégradation était connue et la nécessité d’agir, identifiée bien avant le rideau final.

Le contexte de la fermeture est également crucial. Les années 2008 et 2009 sont des années de braise en Guadeloupe. L’île est secouée par une crise sociale historique, incarnée par le mouvement du Liyannaj Kont Pwofitasyon (LKP). Le chômage explose, atteignant 23,5% en 2009, et les finances publiques locales sont sous une pression extrême. Dans ce climat de crise aiguë, la fermeture d’une institution culturelle aussi centrale, même pour des raisons techniques légitimes, prend une autre dimension. Elle symbolise la fin d’une époque d’insouciance et le début d’une ère d’incertitude, où la culture risque de devenir la première variable d’ajustement.

Chronique d’un Naufrage Annoncé (2009-2021)

Le Chantier de l’Impossible

Le chantier qui s’ouvre en 2009 devait être rapide et exemplaire. Il deviendra le symbole de l’impuissance publique. Le projet initial, chiffré à 25 millions d’euros et cofinancé par la Communauté d’Agglomération Cap Excellence, l’Europe (via le FEDER) et d’autres partenaires, prévoyait une livraison en 2015. L’échéance est manquée, sans surprise. En 2016, le maire de l’époque, Jacques Bangou, présente un projet remanié, désormais piloté par Cap Excellence, mais rien ne bouge. Les années passent. 2017, 2018, 2019… Le site devient une verrue, une carcasse de béton livrée aux vents et aux herbes folles au cœur battant de la capitale économique. Pour le monde culturel, ce retard abyssal est la preuve d’une « absence de politique culturelle » et d’un « appauvrissement artistique criant ».

La Valse des Responsabilités et le Poison du Soupçon

Comment un projet aussi emblématique a-t-il pu sombrer ? L’enquête révèle un enchevêtrement de responsabilités et de controverses. La gestion initiale par la Ville de Pointe-à-Pitre, dirigée par Jacques Bangou de 2008 à 2019, est au cœur du problème. C’est sous son mandat qu’éclate une affaire qui va durablement empoisonner le dossier. Une plainte est déposée contre le maire, le soupçonnant de « collusion avec le cabinet d’architecte » retenu pour la rénovation. Les motifs sont graves : des « frais d’architecture jugés onéreux » et un potentiel délit de favoritisme.

Jacques Bangou a toujours balayé ces accusations avec la dernière force, les qualifiant de rumeurs sans fondement. Il a affirmé ne pas connaître l’architecte avant le projet, ne pas avoir siégé dans les commissions d’attribution et a justifié le choix du cabinet par son expérience, sélectionné à l’issue d’un concours en bonne et due forme. Vrai ou faux, le mal est fait. Le poison du soupçon s’est instillé, discréditant le projet aux yeux d’une partie de l’opinion.

Face à l’enlisement, la maîtrise d’ouvrage est transférée à la Communauté d’Agglomération Cap Excellence, alors présidée par Éric Jalton. Mais ce transfert est aussi une manière de fuir une réalité plus crue : la faillite de la Ville de Pointe-à-Pitre. La gestion de Jacques Bangou se solde par un déficit abyssal de 78 millions d’euros, conduisant au déclenchement d’une procédure de révocation à son encontre en 2019, événement rarissime qui le pousse à la démission. Le chantier du CAC n’est qu’un symptôme spectaculaire d’une hémorragie financière généralisée. Le projet était sans doute trop lourd pour une collectivité dont les fondations s’effondraient.

Le Gouffre Financier et la Paralysie Juridique

Le dossier se transforme en un véritable monstre bureaucratique et financier. Le budget initial de 25 millions d’euros en 2008 explose pour atteindre une nouvelle estimation de 34 millions en 2025. Fin 2023, Cap Excellence a déjà déboursé 16 915 637,74 € TTC, supportant quasi exclusivement le projet sur ses fonds propres, bien au-delà de sa participation prévue.

La situation se noue définitivement avec le contentieux opposant l’agglomération à l’entreprise mandatée pour reprendre les travaux, HYDROGEC. Confrontée à des difficultés financières, la société voit son marché résilié, ce qui déclenche une féroce bataille judiciaire. HYDROGEC réclame plusieurs millions d’euros pour l’arrêt du chantier. Le dossier est totalement paralysé. Il faudra attendre le 30 juin 2023 pour que le tribunal administratif tranche enfin, donnant raison à Cap Excellence et déboutant l’entreprise de toutes ses demandes. Cette victoire juridique est l’électrochoc qui va permettre de relancer la machine. Forte de cette décision, l’agglomération réclame aujourd’hui 2 millions d’euros de pénalités à l’entreprise défaillante.

La Résistance par la Création (2021-2025)

“Awtis Rézistans” : Quand les Artistes Reprennent les Murs

Le 5 juillet 2021, alors que le site est en déshérence depuis douze ans, l’histoire bascule. Un groupe d’artistes et de sympathisants, excédés, décide d’investir pacifiquement le bâtiment. Ils se baptisent le « Kolèktif Awtis Rézistans ». Leur action est mue par une double angoisse : la rumeur persistante d’une vente du site à un promoteur privé pour en faire un centre commercial, et plus profondément, la colère face à l’absence criante de lieux de création publics sur une île qui est pourtant un « véritable vivier d’artistes et de talents ».

Leur geste est un acte politique d’une intelligence rare. Ils opèrent une transformation sémantique et symbolique en rebaptisant le lieu. Le CAC, acronyme de « Centre des Arts et de la Culture », devient celui de « Critique Artistique et Culturelle ». Le symbole de l’échec des politiques publiques est détourné pour devenir une tribune. C’est leur réponse à ce qu’ils nomment un « crime contre la culture ».

Un Contre-Projet Culturel en Action

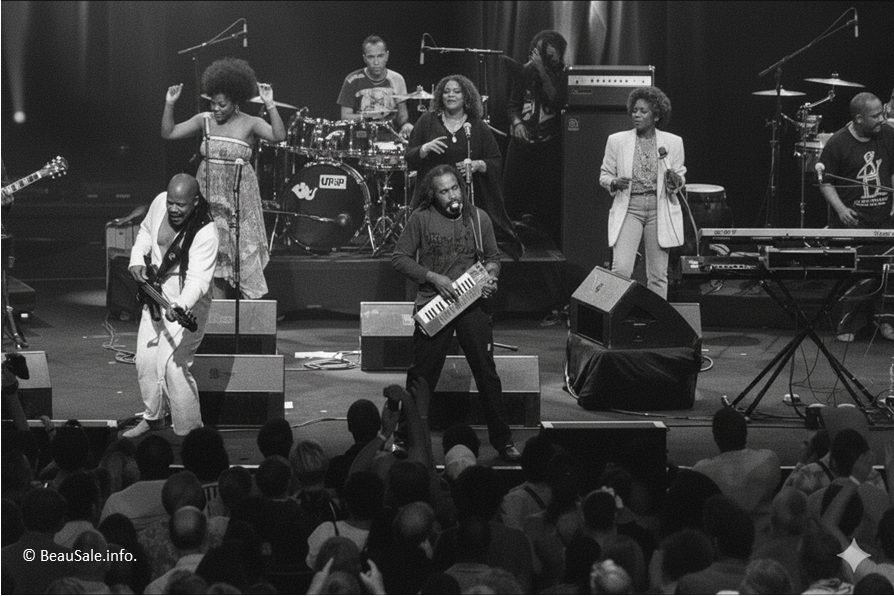

L’occupation n’est pas un simple squat. Elle donne naissance à un véritable projet culturel alternatif. Pendant plus de quatre ans, le collectif, regroupant plus d’une centaine d’artistes de toutes disciplines, transforme la friche en un tiers-lieu artistique foisonnant. Le chantier redevient un espace vivant, autogéré et ouvert à tous. Une programmation riche et variée est mise en place : ateliers de yoga, marchés thématiques comme le « Nwèl’Art », concerts, défilés, battles de danse. Les murs de béton brut deviennent une immense toile pour les street-artistes, transformant le site en un musée à ciel ouvert. Des visites guidées permettent à des milliers de visiteurs de découvrir ce laboratoire créatif unique. Le modèle économique, basé sur la « participation libre et consciente », démontre la viabilité d’une autre forme de gestion culturelle, basée sur l’entraide.

En quelques mois, l’action directe des artistes accomplit ce que les institutions n’ont pas fait en douze ans : ils prouvent l’existence d’une demande sociale et artistique que les pouvoirs publics avaient été incapables de satisfaire. Ce succès public et critique leur confère une légitimité incontestable. Ils ne sont plus de simples occupants, mais les programmateurs de facto du lieu le plus symbolique de l’île, forçant les autorités à négocier une sortie par le haut.

Négocier la Sortie, Préserver la Mémoire

L’annonce de la reprise des travaux fin 2025 sonne la fin de l’occupation. Mais au lieu d’une expulsion, c’est une phase de négociation qui s’ouvre entre le collectif et Cap Excellence. Un accord est trouvé : les artistes devront quitter les lieux au plus tard le 15 septembre 2025 pour être relocalisés dans un nouvel espace aux Abymes.

Leur victoire la plus significative est mémorielle. Un point central de l’accord est l’engagement de Cap Excellence à préserver la mémoire de ces 50 mois de résistance. Les innombrables œuvres murales, impossibles à conserver en l’état, seront numérisées en collaboration avec les artistes. C’est une reconnaissance officielle : cette période d’occupation fait désormais partie de l’histoire du Centre, au même titre que les concerts de Miles Davis. Le collectif reste cependant vigilant, entendant suivre de près la destination finale du bâtiment et déplorant toujours le manque de vision globale des élus en matière de politique culturelle.

L’Avenir en Chantier

Le Projet de la Dernière Chance

Avec la résolution du litige et le départ des artistes, le projet entre dans sa phase de la dernière chance. En janvier 2025, Cap Excellence a désigné un nouvel opérateur pour mener le chantier à bien : la SEMSAMAR. Le nouveau projet, doté d’un budget de 34 millions d’euros, se veut novateur, intégrant notamment un tiers-lieu pour donner une nouvelle attractivité au cœur de Pointe-à-Pitre. Fait notable, il entend capitaliser sur l’héritage de l’occupation artistique, prévoyant d’intégrer le travail du collectif et même de créer un parcours muséal en plein air valorisant les œuvres numérisées. Le démarrage effectif des travaux est prévu pour la fin de l’année 2025.

La Politique Culturelle Guadeloupéenne à l’Épreuve

La saga du CAC est le symptôme d’un malaise plus large. Pour le comprendre, une comparaison avec l’autre grande institution de l’île, L’Artchipel à Basse-Terre, est éclairante. Seule structure des Outre-mer labellisée « Scène Nationale », son modèle de gouvernance et de financement diffère radicalement. C’est une association loi 1901 qui fonctionne sous perfusion de subventions publiques massives, notamment du Conseil Départemental (985 000 € en 2022) et du Ministère de la Culture.

Ce modèle, s’il assure la pérennité, n’est pas exempt de tensions. La présidence du conseil d’administration est revenue en 2022 à un élu en exercice, soulevant des questions sur l’imbrication entre politique et culturel. De plus, la direction de l’établissement fait l’objet de critiques virulentes en interne, dénonçant un « management et une gestion catastrophiques » et un manque de vision.

La juxtaposition est frappante. Le CAC illustre l’échec d’un modèle de gestion municipale directe, emporté par la faillite politique et financière de sa tutelle. L’Artchipel représente un modèle associatif subventionné qui garantit la continuité mais génère ses propres défis de gouvernance. Ces deux exemples révèlent les faiblesses structurelles de l’écosystème : une dépendance extrême aux financements publics, une influence prépondérante des élus, et une tension récurrente entre artistes et directions institutionnelles.

Reconstruire la Confiance

Au terme de cette enquête, le constat est sans appel. La saga du Centre des Arts est celle d’une décennie perdue, marquée par l’inertie politique et une déconnexion profonde entre les décideurs et le réel. L’échec initial a créé un vide que seuls les artistes ont eu le courage de combler. Le « Kolèktif Awtis Rézistans » a administré la preuve éclatante qu’un projet culturel alternatif, porté par les créateurs, était non seulement possible mais nécessaire. Leur héritage, désormais gravé dans le marbre du projet officiel, est un défi permanent lancé à la verticalité des politiques publiques.

Aujourd’hui, l’enjeu dépasse la simple reconstruction d’un bâtiment. Le succès du futur Centre ne se mesurera pas à la qualité de son béton ou à l’équilibre de son budget. Il dépendra de la capacité des institutions à tirer les leçons d’un échec cuisant et à piloter un projet avec la transparence qui a si longtemps fait défaut. Mais il s’agira surtout de reconstruire une relation de confiance avec une communauté artistique qui a prouvé qu’elle était la véritable gardienne du temple. L’avenir du Centre des Arts est un référendum sur l’avenir de toute la politique culturelle en Guadeloupe.