Le Spectre et l’Icône

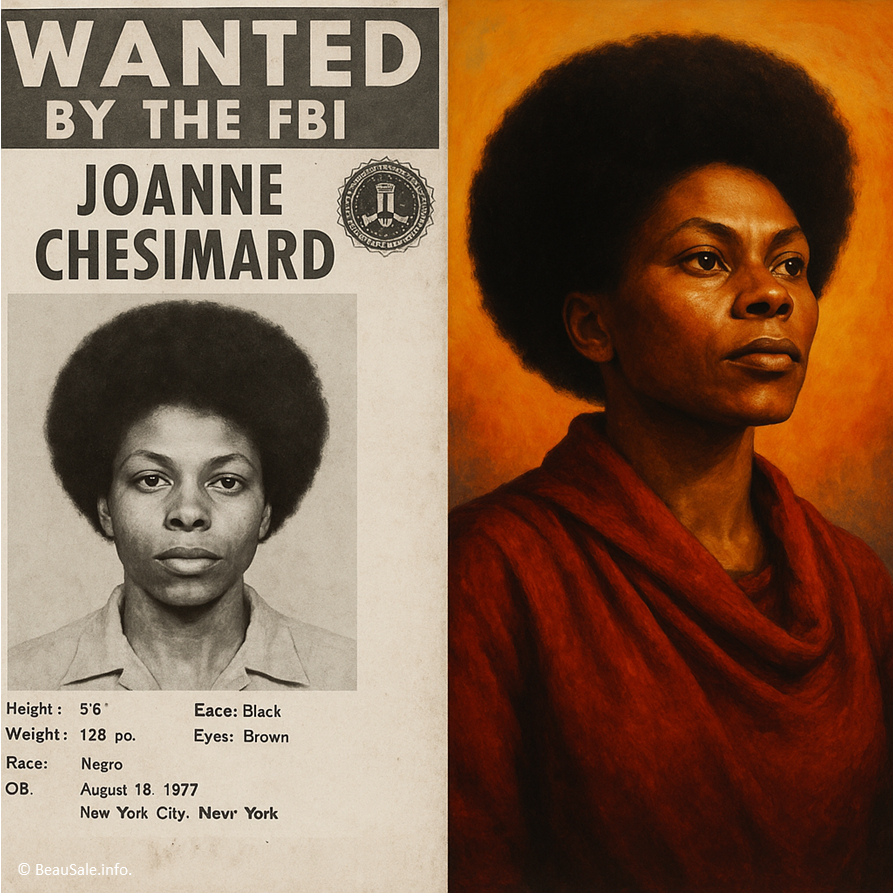

La figure d’Assata Shakur hante l’Amérique comme un spectre. Pour l’État fédéral, et plus particulièrement le FBI, elle demeure Joanne Chesimard, une « terroriste » dont le visage vieillissant artificiellement par ordinateur orne la liste des personnes les plus recherchées, la première femme à avoir reçu ce titre infâmant, avec une prime d’un million de dollars sur sa tête. C’est le récit d’une criminelle violente, d’une menace pour l’ordre public, d’une fugitive qui a échappé à la justice américaine. C’est une histoire simple, binaire, écrite par le pouvoir pour justifier sa propre violence.

Pourtant, pour des millions d’autres, à travers le monde et les générations, ce nom est une insulte, une falsification. Pour eux, elle est Assata Shakur, un nom qui signifie « Celle qui lutte ». Elle est une « icône de la libération noire », un « symbole de résistance », une combattante de la liberté injustement persécutée, une prisonnière politique qui a dû s’évader pour survivre. C’est le récit d’une révolutionnaire, d’une poétesse, d’une intellectuelle dont la vie incarne la lutte incessante contre un système raciste et impérialiste.

Cette dichotomie radicale n’est pas une simple divergence d’opinions ; elle est le symptôme d’une fracture tectonique entre deux visions du monde, deux lectures de l’histoire et deux définitions de la justice. Comprendre qui est Assata Shakur exige de refuser cette binarité, de déconstruire la narration étatique non pas avec les outils de l’oppresseur, mais avec les cadres intellectuels endogènes, issus de la tradition radicale noire elle-même. La thèse de ce dossier est que seules les grilles de lecture panafricaine, afrocentrique et kémite permettent de saisir la véritable substance de sa vie, de son combat et de son héritage.

Avant d’entreprendre cette analyse, une rectification factuelle, rappelée dans le rapport qui a servi de base à ce travail, est impérative. Assata Shakur, née JoAnne Deborah Byron le 16 juillet 1947, est décédée à La Havane, Cuba, le 25 septembre 2025. Cette précision, confirmée par sa famille et les autorités cubaines, ancre notre démarche dans une rigueur factuelle, un contrepoint nécessaire aux campagnes de désinformation qui ont saturé son histoire.

Ce dossier se propose de retracer le parcours de “Celle qui lutte”. De la forge de sa conscience révolutionnaire dans le feu du mouvement des droits civiques et du Black Power, à sa confrontation avec un système judiciaire que nous analyserons à travers le prisme philosophique de l’Égypte ancienne. Nous examinerons son évasion et son exil à Cuba comme un acte d’internationalisme panafricain, et nous lirons son autobiographie comme l’acte politique afrocentrique par excellence : celui de reprendre le contrôle de sa propre histoire. À travers ce voyage, une image complexe émergera, celle d’une figure dont la pertinence ne cesse de croître à mesure que les systèmes qu’elle a combattus continuent de structurer le monde contemporain.

La Forge d’une Conscience Révolutionnaire

L’identité révolutionnaire d’Assata Shakur n’est pas une génération spontanée. Elle est le fruit d’un long et douloureux processus de transformation, une alchimie complexe où l’expérience personnelle du racisme structurel américain a servi de catalyseur à une immersion profonde dans la pensée radicale noire. Son parcours, de JoAnne Byron, jeune femme cherchant sa place dans une Amérique ségrégationniste, à Assata Shakur, militante clandestine traquée par le FBI, est emblématique de la radicalisation d’une génération entière de jeunes Noirs face à la violence d’État.

De JoAnne Byron à Assata Shakur : Le Premier Acte Révolutionnaire

Née JoAnne Deborah Byron, Shakur grandit dans le New York des années 50 et à Wilmington, en Caroline du Nord, au cœur du Sud régi par les lois Jim Crow. Cette double exposition à la ségrégation brutale du Sud et au racisme plus insidieux du Nord forge sa première conscience politique. Elle décrira plus tard le système éducatif comme une machine à produire une « version édulcorée de l’histoire », un récit national qui efface systématiquement la violence et l’oppression subies par les peuples non blancs. C’est sur les bancs du Borough of Manhattan Community College et du City College of New York que ce sentiment diffus d’injustice se mue en engagement politique concret. Elle rejoint les sit-ins, les manifestations, les premières lignes du mouvement pour les droits civiques.

Le point de bascule, l’acte fondateur de sa nouvelle identité, a lieu en 1971. Elle abandonne son nom de naissance (“slave name” ou nom d’esclave, comme le qualifiait Malcolm X) et son nom d’épouse, Chesimard, pour renaître sous le nom d’Assata Olugbala Shakur. Cet acte est bien plus qu’un changement administratif. C’est une déclaration politique, une praxis philosophique d’une densité rare. Chaque composante de ce nouveau nom est une brique dans la construction de son identité décolonisée :

- Assata : un mot swahili signifiant « celle qui lutte ».

- Olugbala : un mot yoruba qui peut se traduire par « amour pour le peuple » ou « celle qui sauve ».

- Shakur : un mot arabe signifiant « la reconnaissante ».

Ce choix onomastique est une manifestation éclatante des principes afrocentriques et panafricains. En rejetant les patronymes européens, vestiges de l’esclavage et de l’assimilation forcée, elle opère un acte de décolonisation personnelle. Mais elle ne se contente pas de détruire, elle reconstruit. Le fait de puiser dans des langues de différentes régions du continent africain (swahili pour l’Afrique de l’Est, yoruba pour l’Afrique de l’Ouest) et dans l’arabe, langue intrinsèquement liée à l’histoire du continent, témoigne d’une conscience panafricaine qui refuse les frontières ethniques et nationales héritées du colonialisme. Cette démarche incarne à la perfection le principe afrocentrique, tel que théorisé par Molefi Kete Asante : placer la personne africaine comme sujet et agent de sa propre histoire, et non plus comme objet passif des conventions européennes. Le changement de nom de Shakur n’est donc pas un simple prélude à son combat ; il en est le premier acte.

La Praxis du Black Panther Party : Les Programmes de Survie

À la fin des années 1960, Assata Shakur rejoint la section de Harlem du Black Panther Party (BPP). Son militantisme y est profondément ancré dans la praxis, dans l’action communautaire. Elle devient une coordinatrice clé des « programmes de survie », qui sont le cœur battant de la stratégie du Parti. Loin de l’image de groupe armé véhiculée par la propagande gouvernementale, le BPP était avant tout une organisation au service du peuple. Le programme de petits-déjeuners gratuits pour les enfants (Free Breakfast for Children) et la mise en place de cliniques de santé gratuites offraient des services vitaux à des communautés noires que l’État avait délibérément abandonnées.

Ces programmes n’étaient pas de la charité. Ils constituaient ce que les théoriciens appellent une « politique préfigurative » : la construction, ici et maintenant, des institutions d’une société future juste, au sein même de la société oppressive. En répondant aux besoins concrets de la population (nourriture, santé), le BPP ne faisait pas que pallier les défaillances de l’État ; il démontrait par l’action qu’une alternative basée sur l’auto-organisation était possible. Ces programmes étaient des centres de pouvoir communautaire, des lieux d’éducation politique où le Parti pouvait diffuser son message tout en prouvant sa légitimité. L’implication de Shakur dans ces initiatives fut une formation accélérée à la construction d’un « double pouvoir », des structures alternatives défiant le monopole de l’État sur la vie des citoyens.

Son passage au sein du BPP fut aussi marqué par une lucidité critique. Elle finira par quitter le parti, déçue par ce qu’elle percevait comme un manque de profondeur dans la connaissance de l’histoire noire, et surtout, par le sexisme et la masculinité toxique qui gangrenaient une partie de l’organisation. Cette critique interne témoigne de sa maturation politique, de son refus de l’orthodoxie aveugle et de l’intégration d’une perspective féministe radicale à son combat.

La Nécessité de la Clandestinité : La Black Liberation Army et la Répression d’État

La transition de Shakur vers la Black Liberation Army (BLA), une organisation clandestine issue d’une scission du BPP, marque son entrée dans une nouvelle phase de radicalité. La BLA se définissait comme une organisation nationaliste noire et marxiste-léniniste dont le programme était une « guerre contre le gouvernement des États-Unis ». Son objectif était de « prendre les armes pour la libération et l’autodétermination du peuple noir », et ses tactiques incluaient la lutte armée, les attentats, les « expropriations » (braquages de banques) et les attaques contre les forces de l’ordre, considérées comme une armée d’occupation.

Cette escalade vers la lutte armée est incompréhensible si on l’isole de son contexte : la guerre secrète, illégale et totale menée par l’État américain contre le mouvement de libération noire. Au cœur de cette escalade se trouve un acronyme sinistre, un programme secret qui incarne la paranoïa d’État : COINTELPRO. Actif de 1956 à 1971, ce programme de contre-espionnage du FBI avait pour objectif officiel d’« exposer, perturber, détourner, discréditer ou neutraliser de toute autre manière » les activités des organisations jugées subversives. Dans les faits, les cibles principales étaient les organisations nationalistes noires. Sur 295 actions documentées contre des groupes noirs, 233 visaient spécifiquement le Black Panther Party.

Les méthodes de COINTELPRO étaient celles d’une guerre sale : infiltration par des agents provocateurs, guerre psychologique (envoi de lettres anonymes pour créer des conflits internes mortels entre les groupes), harcèlement judiciaire, et recours à la violence illégale, allant jusqu’à l’assassinat pur et simple. L’assassinat de Fred Hampton, leader charismatique du BPP à Chicago, abattu dans son lit lors d’un raid du FBI en 1969, a traumatisé le mouvement.

Dans ce climat de terreur d’État, la formation de la BLA n’est pas un acte de “terrorisme” spontané. C’est une réponse stratégique et défensive. La violence de l’État a rendu l’organisation politique publique de plus en plus impossible, voire suicidaire. Face aux assassinats, aux arrestations massives et à la subversion, une frange du mouvement a conclu que la seule voie pour survivre était la clandestinité et la confrontation militaire. La “guerre” de la BLA n’a donc pas initié un conflit ; elle a répondu à une guerre déjà déclarée par l’État contre son propre peuple.

Le Procès du Chaos – Une Lecture Kémite de la Justice Américaine

Pour analyser le calvaire judiciaire d’Assata Shakur, une approche légaliste classique, qui présuppose la neutralité du système, est non seulement insuffisante, mais complice. Elle masque la dimension éminemment politique de son procès. En appliquant un cadre philosophique plus ancien et plus profond, celui de l’Égypte antique (Kemet), il est possible de lire cette saga judiciaire non pas comme une quête de vérité, mais comme une bataille cosmologique entre l’ordre et le chaos, où l’État lui-même devient l’agent du désordre.

Maât contre Isfet : Un Cadre Éthique pour l’Ordre et le Désordre

Au cœur de la pensée kémite se trouve le concept de Maât. C’est le principe fondamental qui régit l’univers. Maât incarne la vérité, l’équilibre, l’ordre, l’harmonie, la loi, la moralité et la justice. Ce n’est pas une simple loi humaine, mais l’ordre cosmique lui-même, un état de rectitude qui doit être constamment maintenu. Le rôle du souverain juste, le Pharaon, était de faire respecter Maât sur terre.

L’antithèse de Maât est Isfet. Ce concept représente son opposé : l’injustice, le chaos, la violence, le mensonge, le désordre. La lutte entre Maât et Isfet est la tension dynamique qui anime le monde. Établir la justice, dans cette perspective, c’est activement combattre Isfet pour restaurer Maât. Ce cadre éthique offre une grille de lecture puissante : un système judiciaire produit-il de l’ordre juste (Maât) ou du chaos déguisé en loi (Isfet) ?

La Fusillade du Turnpike : Une Narration d’Isfet

Le 2 mai 1973, une fusillade éclate sur l’autoroute du New Jersey. Le bilan est lourd : le policier d’État Werner Foerster et le militant de la BLA Zayd Malik Shakur sont tués ; Assata Shakur et le policier James Harper sont blessés. Dès les premiers instants, deux récits s’affrontent.

Le récit de l’État, martelé par le FBI, est d’une simplicité brutale : Assata Shakur a assassiné le policier de sang-froid, dans un style “d’exécution”. Ce récit va fonder toute la campagne de diabolisation à son encontre. Cependant, il se heurte à des preuves matérielles accablantes présentées par la défense :

- Les preuves médicales : Des experts ont témoigné que les blessures de Shakur (clavicule brisée, nerfs du bras droit sectionnés) n’ont pu être infligées que si elle avait les mains en l’air, en signe de reddition. Ces mêmes blessures la rendaient physiquement incapable de lever une arme et de tirer.

- Les preuves médico-légales : Aucune trace de poudre n’a été trouvée sur ses doigts, indiquant qu’elle n’avait pas fait feu.

- Les preuves balistiques : Le policier Foerster a été tué par sa propre arme de service.

Du point de vue kémite, l’incident est un moment de pur Isfet, de chaos. La question éthique est de savoir comment Maât (l’ordre juste) est restaurée. Le récit de l’État, en ignorant délibérément les preuves pour construire une narration politiquement utile, ne restaure pas Maât. Au contraire, c’est une tentative d’imposer un faux ordre. En propageant un mensonge (Isfet) pour condamner une ennemie politique, l’État ne combat pas le chaos, il l’instrumentalise. Le récit officiel est un acte d’Isfet déguisé en Maât.

Le “Lynchage Légal” : Quand la Justice devient une Arme

Entre 1973 et 1977, Assata Shakur subit un harcèlement judiciaire systématique. L’État porte contre elle une litanie d’accusations gravissimes : braquages, enlèvement, tentatives de meurtre. Pourtant, procès après procès, ces charges s’effondrent, se soldant par des acquittements, des non-lieux ou des annulations.

Sa condamnation finale en 1977 pour le meurtre du policier Foerster apparaît alors comme l’aboutissement d’un processus que ses avocats ont qualifié de « lynchage légal ». Le procès était entaché d’irrégularités flagrantes : un jury entièrement blanc dont plusieurs membres avaient des liens avec les forces de l’ordre, et des preuves de mise sur écoute de ses avocats.

Ce schéma est indéniable. Le système judiciaire n’a pas été utilisé pour déterminer la vérité (Maât), mais comme une arme de guerre politique, une tactique de harcèlement issue du manuel de COINTELPRO. L’objectif n’était pas la justice, mais la “neutralisation” d’une militante. L’ensemble du processus judiciaire devient alors une manifestation d’Isfet : les mécanismes de l’ordre (tribunaux, lois) sont pervertis pour produire l’injustice. Le système, loin d’être un garant de Maât, devient un outil d’Isfet.

L’Échappée Panafricaine – Une Révolutionnaire en Exil Mondial

L’évasion d’Assata Shakur de prison le 2 novembre 1979 et son exil à Cuba sont souvent présentés par l’État américain comme la fuite d’une criminelle condamnée. Mais une lecture panafricaine de ces événements révèle une tout autre réalité : celle d’une exilée politique accueillie au sein d’un réseau mondial de lutte anti-impérialiste, un acte qui confirme les liens profonds entre la libération noire aux États-Unis et les mouvements de décolonisation du Tiers Monde.

Le Panafricanisme comme Front Mondial

Le panafricanisme est une philosophie et un mouvement politique qui postule que les peuples d’ascendance africaine, sur le continent et dans la diaspora, partagent une histoire, une destinée et une lutte communes contre le racisme, le colonialisme et l’impérialisme. C’est un projet internationaliste qui vise à unir les luttes locales en un front mondial pour l’autodétermination.

Cuba, Havre Révolutionnaire de l’Atlantique Noir

Après plusieurs années de clandestinité, Assata Shakur refait surface en 1984 à Cuba, où Fidel Castro lui accorde l’asile politique. Cette décision n’était pas un simple coup de poker de la Guerre Froide. Elle s’inscrivait dans la politique étrangère constante de Cuba : un « internationalisme révolutionnaire » actif. Depuis les années 60, Cuba avait fourni un soutien militaire et civil massif aux mouvements de libération en Afrique, notamment en Angola, où des centaines de milliers de soldats cubains ont aidé à repousser les invasions de l’Afrique du Sud de l’apartheid.

Pour le gouvernement cubain, il n’y avait pas de différence fondamentale entre la lutte contre le colonialisme en Angola et la lutte pour la libération noire aux États-Unis. Toutes étaient des fronts d’un même combat mondial contre l’impérialisme. L’idéologie de la BLA, anticapitaliste et anti-impérialiste, était parfaitement alignée sur celle des mouvements que Cuba soutenait. En accueillant Assata, Cuba ne protégeait pas une “criminelle”, mais reconnaissait une camarade révolutionnaire. Cet acte était une manifestation concrète de solidarité panafricaine, inscrivant la lutte des Noirs américains dans le grand récit de la libération du Tiers Monde.

L’Exil comme Continuation de la Lutte

La vie d’Assata à Cuba n’est pas une retraite. Son exil a transformé son rôle. Elle est devenue un puissant symbole vivant de la résistance, la preuve que l’empire américain n’était pas omnipotent. Son existence même hors de portée du système carcéral américain est un acte révolutionnaire. Depuis Cuba, elle a continué à écrire et à s’exprimer, se muant d’une combattante de première ligne en une intellectuelle et une aînée du mouvement. Son exil n’a pas mis fin à son combat ; il l’a internationalisé.

Reprendre la Parole – L’Acte Afrocentrique

L’analyse serait incomplète sans un examen de son œuvre la plus influente, Assata: An Autobiography. Ce livre n’est pas un simple mémoire. C’est un acte politique qui incarne la pensée afrocentrique : une prise de contrôle délibérée de la narration, centrant une voix de femme, noire et révolutionnaire, contre les récits qui cherchaient à la réduire au silence.

L’Afrocentricité : Être le Sujet de sa Propre Histoire

L’afrocentricité, théorisée par Molefi Kete Asante, est un paradigme qui insiste pour placer les peuples africains comme des acteurs et des sujets de l’histoire, et non plus comme des objets passifs dans le récit européen.

Assata : Un Acte d’Agentivité Narrative

Publiée en 1987 depuis Cuba, l’autobiographie de Shakur est l’acte afrocentrique par excellence. Elle refuse d’être définie par ses oppresseurs et se réapproprie son histoire. Sa structure narrative est une démonstration politique. Le livre alterne entre le “présent” de son incarcération et le “passé” de son éveil politique. En entrelaçant les deux, Shakur établit un lien de causalité implacable : la violence de l’État n’est pas une réponse à un crime, mais une réaction à sa conscience révolutionnaire. Le livre prouve que pour une personne noire en Amérique, le chemin vers l’autodétermination mène inévitablement à une confrontation violente avec l’État.

La Poétique de la Révolution

Le livre est un réquisitoire contre le capitalisme, le racisme et l’impérialisme américains. Mais c’est aussi un voyage personnel qui explore les intersections de la race, du genre et de la classe, avec une critique du sexisme, y compris au sein des mouvements de libération. En fin de compte, Assata est un manuel de résistance, un témoignage historique et un appel à l’action. C’est l’incarnation de l’impératif afrocentrique : raconter sa propre histoire pour fournir aux générations futures les outils pour continuer la lutte.

L’Héritage d’une Flamme

Des décennies après son exil, la figure d’Assata Shakur demeure d’une pertinence extraordinaire. Son héritage continue d’inspirer les mouvements contemporains de justice sociale.

“Nous n’avons rien à perdre que nos chaînes” : De la BLA à Black Lives Matter

Il existe une lignée directe entre Assata Shakur et le mouvement Black Lives Matter (BLM). Une citation de son autobiographie est devenue le mantra de cette nouvelle génération de militants : « C’est notre devoir de nous battre pour notre liberté. C’est notre devoir de gagner. Nous devons nous aimer les uns les autres et nous soutenir les uns les autres. Nous n’avons rien à perdre que nos chaînes. ». Cette phrase est omniprésente dans les manifestations et sur le site officiel de BLM. Le combat de Shakur contre la brutalité policière et la surveillance d’État est le même que celui mené aujourd’hui.

Un Héritage Irréconcilié

Les prismes d’analyse de ce rapport expliquent pourquoi le statut d’Assata Shakur restera irrésolu.

- D’un point de vue panafricain, elle n’est pas une fugitive, mais une combattante diasporique.

- D’un point de vue afrocentrique, elle est l’agent qui a refusé d’être un objet de l’histoire.

- D’un point de vue kémite, elle est une figure qui a lutté contre Isfet (le chaos de l’État) pour réaliser Maât (l’ordre juste).

Tant que les conditions de racisme systémique contre lesquelles Assata Shakur s’est battue persistent, son histoire ne pourra être reléguée au passé. Elle restera un symbole puissant, nous rappelant qu’il est de notre devoir de nous battre pour notre liberté.