Chaque corps de métier use de son art pour interroger la société : l’écrivain sa plume, l’humoriste la satire. Lorsque les politologues John Mearsheimer et Stephen Walt ont disséqué l’« axe américo-sioniste », leur thèse-choc, bien que controversée, a été admise dans le champ du débat académique. Mais quand l’humoriste Dieudonné, jugé brillant par ses pairs, s’est emparé du même sujet avec son art, la réponse fut une délégitimation. Analyse d’une différence de traitement qui interroge notre rapport à la critique, selon qu’elle vienne de l’université ou de la scène.

Dans l’arène des idées, tous les coups ne semblent pas permis. Ou plutôt, tous les combattants ne sont pas jugés avec la même rigueur. Le débat sur l’alliance stratégique entre les États-Unis et Israël, qualifiée par ses critiques d’« axe américo-sioniste », en est une illustration saisissante. D’un côté, des universitaires qui, avec les outils de la science politique, publient une thèse explosive, mais qui reste un objet de débat. De l’autre, un humoriste qui, par la satire, s’aventure sur le même terrain miné et voit son art et sa personne disqualifiés.

Le Pavé des Universitaires : Une Thèse Choc, un Débat Ouvert

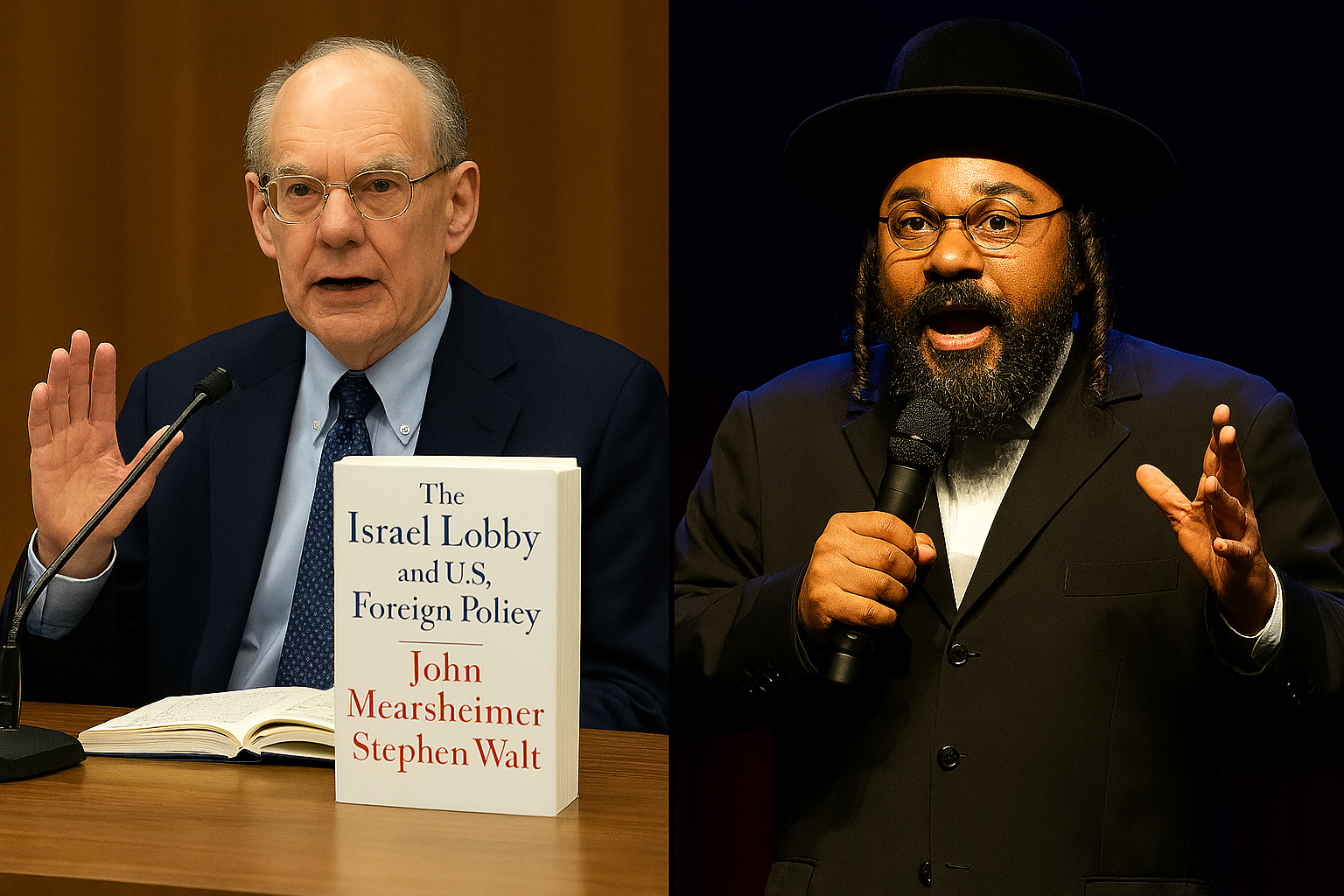

En 2006, les politologues John Mearsheimer et Stephen Walt publient

The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. Leur thèse est radicale : la politique étrangère américaine au Moyen-Orient ne serait pas guidée par l’intérêt national, mais détournée par un puissant « lobby pro-israélien ».

La publication déclenche une « vive polémique ». Les auteurs sont accusés de simplifier une réalité complexe et de réactiver des théories du complot antisémites. Pourtant, l’étendue de leur réflexion est admise. Leur travail, jugé « largement non contentieux » par l’historien Tony Judt et « fondamentalement juste » par d’anciens cadres de la CIA, s’installe durablement dans le paysage académique. La critique est virulente, mais elle reste une critique. L’outil de la plume, peut-être parce qu’il est perçu comme peu accessible et isolé, autorise une controverse qui, aussi houleuse soit-elle, demeure légitime.

Le Fil du Rasoir de l’Humoriste : De la Satire Politique à la Sanction

Sur ce même sujet, l’humoriste Dieudonné M’bala M’bala choisit son arme : la satire. Le 1er décembre 2003, son sketch se terminant par le cri « Isra-heil » provoque un séisme. Poursuivi, il est pourtant relaxé en première instance et en appel. La justice estime alors que son propos « s’inscrit sur le terrain politique » et relève de la liberté d’expression. À cet instant, la satire est encore considérée comme un art, un vecteur de compréhension et de critique.

Mais c’est là que le parallèle avec les universitaires se brise. Alors que la thèse de Mearsheimer et Walt continue d’être débattue dans les universités, la trajectoire de Dieudonné bascule vers une délégitimation systématique. S’ensuit une accumulation de condamnations par les justices française, belge et suisse pour provocation à la haine raciale, négationnisme et apologie du terrorisme.

Le discours de l’humoriste aurait progressivement glissé d’une possible satire politique à des propos qui, selon les tribunaux, ne relèvent plus de la critique légitime, mais de l’incitation à la haine. Il aurait instrumentalisé une alliance politique pour nourrir une « diatribe raciale » , simplifiant la complexité en un « complot américano-sioniste ».

La question demeure. Faut-il voir dans cette trajectoire uniquement la sanction légitime d’un discours haineux ? Ou peut-on y déceler aussi une fin de non-recevoir adressée à l’artiste, une délégitimation en raison de ce qu’il est et de la nature de son art ? Le rire, puissant vecteur de compréhension populaire, serait-il jugé plus dangereux et moins légitime que la prose académique lorsqu’il s’attaque aux mêmes tabous ? La réponse à cette question en dit long sur la vitalité et les limites de notre liberté d’expression.